之前几篇关于欧洲难民问题的文章推送后,收到了一小部分让我很困惑的评论。有些朋友评论说对难民的境遇表示关心是“圣母心”,因为这些难民到了欧洲会抢夺欧洲人的资源,欧洲人对他们给予同情和帮助是“日子过得太轻松了”,还有人说是“绿教”咎由自取,根本不值得同情。

后来我到微博上一看,这样的意见更是到处都是,甚至有人发图,力证很多难民到了欧洲后不遵守社会秩序,把当地搞得一塌糊涂。

这些说法所陈述的事实,大部分是对的。错误的地方在于逻辑。

打一个很简单的比方,一个医生面对生命垂危的病人,不可能先去确认他的身份和受伤或染病的原因再决定是否救治。不管他是因为打架而身受重伤的小流氓,还是在追捕犯罪分子时身中数枪的英雄警察;不管他是因为滥交而得了性病的花花公子,还是到非洲援助而染上恶疾的志愿者——躺在病床上,对于医生来说,他们都是一样的,是病人,是需要挽救的血肉之躯。道德和法律审判,不是医生应该做的事。即使这个病人是个有前科的所谓“医闹”,即使他的家人恶狠狠地威胁救不活就要闹事,对于医生来说,也不可能见死不救。

同样的,所有的难民,对于整个国际社会来说,也都是一样的,是人。不管是穆斯林还是基督徒,不管是有教养的高级知识分子还是随地吐痰发着恶臭的底层贫民,在生死命运面前,剥下所有标签,他们的身份都是一样的,是人,是需要救助的血肉之躯,是儿女牵挂的父母,是父母难以割舍的儿女。

因为我们生而为人,所以我们悲悯,我们关心其他人类的命运,这是人与动物的区别所在。攻击别人圣母心,其实只是在为自己的冷漠自私和冷血找的一个蹩脚的借口。

马丁·路德·金有两句话我非常喜欢,一句是“任何地方的不公,都是对其他所有地方的公义的威胁。” (Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.) 另一句是“在所有人获得自由以前,没有人是自由的。”(No one is free, until everyone is free.)

我们每一个人的命运都是相互关联的。就像一棵树,当一片叶子开始落下,其他的叶子也都会感受到寒意。

永远,也不要对他人的苦难无动于衷。悲悯和同情,不是圣母心,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是。

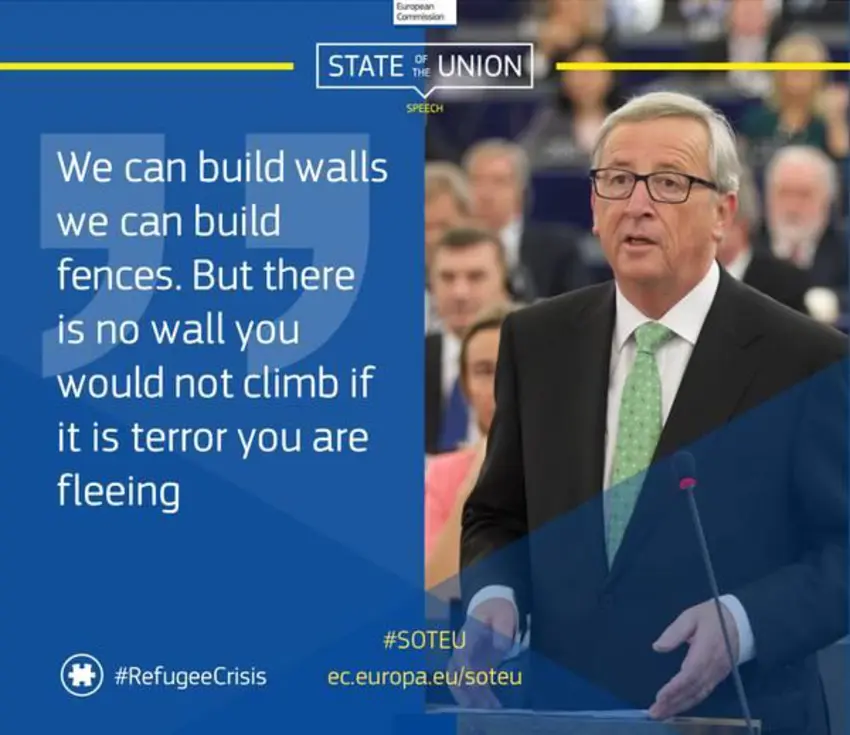

前两天,欧盟主席让-克洛德·容克在法国斯特拉斯堡做了盟情咨文(State of the Union)演讲,其中最重要的一部分,讲的就是难民问题。在演讲中,容克说,“我们欧洲人应该记住,在欧洲这块土地上,几乎每个人都曾经是难民。(We Europeans should remember well that Europe is a continent where nearly everyone has at one time been a refugee.)”

他说的很清楚,救助难民“是一个人道主义和人类尊严的问题;对于欧洲来说,也是一个历史公正性的问题。”

我把容克先生的演讲中关于难民问题的部分翻译了下来附在下面,我想,他的话是对所谓“圣母心”的指责最好的回答。

从今年年初开始,已经有将近50万人进入了欧洲,其中大多数人是为了逃离叙利亚的战火、利比亚的伊斯兰国恐怖分子,还有厄立特里亚的独裁政权。受影响最大的欧盟成员国是接收了21.3万难民的希腊,14.5万难民的匈牙利和11.5万难民的意大利。

这些数字是非常惊人的,对于有些人来说是非常可怕的。但是现在不是害怕的时候,而是需要欧盟以及所有成员国一起采取大胆、决绝和协同的行动。

首先,这是一个人道主义和人类尊严的问题。对于欧洲来说,也是一个历史公正性的问题。

作为欧洲人,我们需要记住的是,在欧洲这块土地上,几乎每一个人都曾经是难民。我们的共同历史,充满了千百万欧洲人逃离宗教和政治迫害、逃离战争、逃离独裁或者逃离压迫的记忆。

17世纪,雨格诺派教徒逃离了法国。

20世纪30、40年代的纳粹恐怖时期,犹太人、辛提人、罗姆人以及其他许多人逃离了德国。

20世纪30年代晚期,西班牙共和派在内战中失败以后,逃到了法国南部的难民营。

1956年,匈牙利人反对共产统治的起义被苏联的坦克镇压,革命人士逃到了奥地利。

1968年,布拉格之春被镇压后,捷克斯洛伐克人逃到了欧洲其他国家。

南斯拉夫内战后,成千上万的人被迫逃离了家园。

如今在美国生活的姓麦克唐纳(McDonald)的人,要比在苏格兰还要多,我们忘了这其中的原因了吗?

如今在美国生活的姓奥尼尔(O’Neill)和墨菲(Murphy)的人,要比在爱尔兰的还要多,我们忘了这其中的原因了吗?

我们忘了吗?如今有2000万波兰后裔生活在波兰的领土之外,因为在波兰充满痛苦的历史里,经历过许多次的边界变动,迫使波兰人一次次地被驱逐和重新安置。

我们是不是真的忘记了,经过第二次世界大战的摧残,有6000万欧洲人成为了难民?正是在经历了那样痛苦的欧洲记忆之后,全球性的保护机制——1951年的联合国日内瓦难民公约才得以建立,为欧洲那些逃离战争和极权压迫的人在翻过墙头之后提供难民保护。

我们欧洲人应该知道、而且永远也不应该忘记,为什么提供难民庇护、给予他们基本的权利是如此重要。

尽管欧洲是如此脆弱,尽管我们有那么多自己都能感受到的缺点,但是今天的欧洲已经是世界上其他地方的人寻求避难和逃亡之地。

在中东和非洲的许多男人和女人的眼里,今天的欧洲代表着希望的灯塔和安定的避难所。

今天的欧洲,尽管我们的成员国之间还存在着许多的差异,但已经是世界上最富裕、最安定的大陆。

我们有能力帮助那些逃离战争、恐怖和压迫的人。

我知道许多人现在会说,你说的都很好,但是欧洲没办法接纳所有的人。

的确,欧洲没有办法接收世界上所有受难的人。但是让我们诚实一点,全面地来看这个问题。

现在来到欧洲的难民人数,无疑是史无前例的。可是,他们仍然只占整个欧盟人口的0.11%。在黎巴嫩,难民占了总人口的25%,而他们的人均财富只有欧盟的1/5。

让我们对一直在担忧的国民诚实一点:只要叙利亚的战争和利比亚的恐怖主义继续存在,难民危机就不会简单地消失。

我们可以建起高墙和藩篱;但想一想,如果是你,怀中抱着你的孩子,你所熟悉的世界已分崩离析。如果你所逃离的是所谓伊斯兰国的野蛮残暴,那么你会不顾一切付出代价,没有哪堵高墙你不愿意攀爬,没有哪片海洋你不愿意航行,没有哪个边界你不愿意穿越。

所以,我们必须采取行动来解决难民危机,没有别的办法。

过去几个星期,我们一直在互相指责。许多成员国指责其他国家做得不够,或者是做错了。还有很多成员国把指头指向了布鲁塞尔(欧盟总部)。

我们大可以继续这个互相指责的游戏,变得怒气冲冲。但是我想知道这能帮的了谁呢?发怒帮不了任何人。互相指责,通常只是意味着政治人物面对预料之外的情势时的无能。

相反,我们应该看看我们之前已经达成的如何改善当前形势的协议。

(接下来容克主席回顾了欧盟之前制定的一些政策,包括建立了一套如何为难民提供有尊严的庇护的标准,如何处理庇护申请,如何确认哪些人可以申请庇护;海上救援人力增长了两倍,一共救起了12.2万人;打击不法偷渡团伙;为叙利亚以及接收叙利亚难民的黎巴嫩、约旦、埃及、伊拉克、土耳其等国提供了总共40亿欧元的援助。他也指出,欧盟国家在应对难民危机上还不够团结;不能把所有的问题都留给难民最先入境的意大利、希腊和匈牙利三个国家去独自应对。根据日内瓦难民公约,难民最先在哪个国家入境,哪个国家就有义务处理,但目前的难民数量已经远远超过意希匈三国的承受能力。

他说,在过去欧洲曾经犯下去区分犹太人、基督徒、穆斯林的错误。而在面对难民时,不应该存在宗教、信仰这些区分。

他指出问题的解决刻不容缓,否则当严寒的冬天到来的时候,那些目前睡在街头、公园和火车站里的难民将面临严峻的考验。

他同时提出了一系列新的措施,包括简化来自叙利亚等国的难民申请庇护的程序,并且呼吁各国参与稳定叙利亚和利比亚的局势,从根源上解决问题。)

我不想创造一个难民危机很快就能解决的假象。难民危机不会很快解决。但是,从码头上把船推回去,放火烧难民的营地,或者对贫穷无助的人们视而不见:这不是欧洲。

欧洲,是科斯岛(Kos)上的那个面包房,他们拿出面包分发给贫穷和疲倦的灵魂。欧洲,是慕尼黑和帕绍(Passau)的学生们,他们带着衣服来到火车站递给那些刚刚到达的难民。欧洲,是奥地利那个对刚刚越过边境的难民表示欢迎的警察。这是我想生活的欧洲。

我们面临的危机很严峻,我们的道路还很漫长。我把希望寄托在你们身上,希望每一个欧盟成员国都能带着符合我们共同价值和共同历史的欧洲勇气向前迈进。

许多欧洲国家的人们都打出了欢迎难民的标语。在奥地利,前不久一辆运送偷渡难民的冷藏车被弃置在路边,警察发现时里面七十多个难民已经窒息死亡多日。事情发生后,两万多奥地利人上街游行,要求更好地处理难民问题。维也纳的警察摘下警帽,表示不会干预游行。