《我不是药神》里提到的格列宁,在现实中叫格列卫,英文是Gleevec或Glivec。

2001年5月,格列卫通过FDA批准进入美国市场,整个审批过程只用了不到三个月的时间,创了FDA审批药物的最快历史记录。

这个药在当时引发了巨大的轰动,被评为当年的十大科技突破。

1、

《时代》周刊为此推出封面专题,大概是觉得仅仅用图片难以说明格列卫的意义,他们选择在封面印上几行巨大的文字,视觉效果直接而震撼。

第一句话:“在对抗癌症的战争里,我们有了新的弹药”。

Cancer这个单词几乎占去整张封面的四分之一。

第二句话:“这些就是子弹”。

指的是封面右下角那一堆银色的格列卫药丸,看起来确实有点像是子弹。

把格列卫比喻成对抗癌症的银子弹的通行说法,大概就是这么来的。

癌症是人类健康最古老最顽固的敌人之一,全球范围内每年新增癌症病例上千万,这个数字还在快速增长,预计到2030年会达到2400万。

过去,在这场战争里,人类面对癌症束手无策,几乎可以说是毫无胜算。

但格列卫的出现改变了这一切。

格列卫主要治疗的是慢性粒细胞白血病(chronic myeloid leukemia, 简称CML),后来医学界又发现它对十多种其他癌症都有疗效。

曾经得了慢粒白血病就几乎是被宣判死刑,确诊后能继续活着超过5年的病人不超过30%。

过去的治疗手段更是会有副作用,给病人带来无尽的痛苦,而取得的最好效果不过是短短几年的续命。

而格列卫把病人的五年生存率一下子提高到了90%,把致命的癌症变成了一种能够被控制的慢性病,给无数人带来生的福音。

里程碑式的进展,革命性的突破……无论后来格列卫的市场定价引起多少争议,对这个药本身的伟大和神奇,如何渲染都不为过。

瑞士制药公司诺华当年在外界不看好的情况下斥巨资研发格列卫,当然也是一项了不起的功绩。

2、

不过我今天不是想表扬诺华。我想说的是,格列卫厉害,但更厉害的是格列卫的治疗原理。

格列卫的主要研发者、诺华格列卫五虎将之一的布莱恩·德鲁克(Brian Druker),曾经在接受《纽约时报》采访的时候这样说:

“癌症就像是手电筒亮着的光,我们手里只有一个棒球棍——化疗,却想熄灭这束光。

如果我们能搞清楚为什么手电筒的开关一直开着,那就可以彻底把它关掉,不用砸碎任何东西。”

格列卫的研发,可以说是人类第一次成功找到了这个开关,并且找到了把它关闭的有效办法。

顺便说一下,德鲁克在那个采访里,还狠狠地洒了一次狗粮,讲了一个女记者睡采访对象的故事。

他当时是这么对记者说的:

“我觉得 (让我研发出格列卫的原因)是坚持而不是聪明……我工作非常努力……我知道我的病人需要我去帮助他们,我尽了自己最大的努力想要帮他们找到能够有效的药。

在药快要通过审批之前,People 杂志的一个记者,亚丽珊德拉(Alexandra Hardy)来采访我,她问我,你的好朋友都有谁?我说,我没有好朋友,我每天就是工作,吃饭,睡觉,去健身房。

她当时说,你很可怜啊,你的生活没有找到平衡。

不过,我现在有好朋友了。亚丽珊德拉和我已经结婚了,我们有三个可爱的孩子。”

德鲁克1955年出生,在接受采访的2001年,是46岁。

说远了,说回格列卫,它被称为是人类第一个分子靶向抗癌药物——这是什么意思呢?

在格列卫出现之前,人类对付癌症主要采取的是地毯式轰炸的办法:

扔一颗炸弹过去,把所有的细胞都炸死——癌细胞被干掉了,但健康的细胞同样也被干掉了。

杀敌八百,自伤一千,病不一定能治好,还有许多让病人痛苦不堪的副作用。

而格列卫的原理,则是找到癌细胞实施定点精准打击,开创了肿瘤靶向治疗的时代。

格列卫厉害,就厉害在这里。

3、

但这个带着癌细胞的靶子,是怎么找到的呢?

这就和诺华没什么关系了。

这是半个多世纪的时间里,全世界范围内一代又一代的科学家,如接力一般,前赴后继,协力完成的伟大征途。

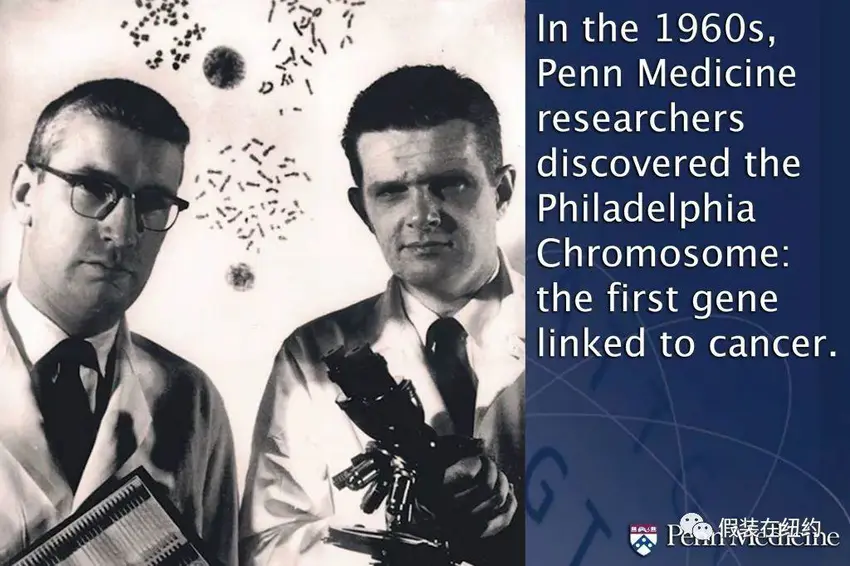

这个过程里,有三个重要的时间节点,其中第一个节点是费城染色体的发现。

美国费城有两位研究员,其中一位叫彼得·诺威尔(Peter Nowell),另一位叫戴维·亨格福德(David Hungerford)。

1959年,他们在显微镜下观测慢粒白血病患者的细胞时,意外发现其中的22号染色体异常短小,很显然出现了变异。

两人又对比了另外六名慢粒患者的细胞,发现它们的22号染色体全都有一模一样的变异。

这个发现让全世界的医学界为之沸腾。因为在那之前,主流的观点一直认为癌症是由病毒引起的。

但现在实锤来了:这个在慢粒病人身上都能找到的变异染色体,很可能就是形成慢粒白血病的病因。

22号染色体因此被命名为费城染色体。

医学界找到了研究癌症的正确方向,人类看待慢粒白血病、看待癌症的视角,从此发生了彻底的改变。

接下来的问题是:为什么22号染色体会比正常的染色体短那么多,缺掉的那一截去了哪里?

这个问题,十年后,由芝加哥的天才遗传学家珍妮特·罗利(Janet Rowley)找到了答案。

1972年,罗利发现慢粒患者在进入急变期之后,除了费城染色体之外,还出现了其他的染色体突变。

22号染色体是变短了,但另一条9号染色体,却变长了。

罗利提出了一个大胆的思路:两条染色体断裂后形成易位,然后重新融合。

22号染色体的长臂,跑到了9号染色体上。

同样的,9号染色体上也有一部分掉落下来,和22号染色体接在了一起。

也就是说,慢粒白血病的成因,不是因为某个染色体被删除,而是染色体出现了易位,重新融合。

后来,罗利又在另外两种白血病的患者身上发现了类似的染色体易位:急性髓性白血病是8号和21号染色体易位,早幼粒细胞白血病则是15号和17号易位。

这是第二个意义重大的节点。当时的媒体别有深意地说,“在费城弄丢的东西,终于在芝加哥找了回来”。

第三个时间节点,发生在80年代中后期。

全世界多位研究人员陆续发现染色体易位不只是简单的融合,而是伴随着深层次的心灵交换:

9号染色体原本的abl基因,易位后和22号染色体的bcr基因结合在一起,形成了bcr-abl。

在abl基因中编码了一种激酶,而由于bcr基因片段的加入,使得abl编码的激酶成了杀手——它永远处于活跃状态,导致细胞不受抑制地分裂生长,最终引起癌症。

在此之后,科学家们把bcr-abl注入小白鼠的体内,小白鼠果然出现了致命的白血病症状。

这个发现也最终证实,bcr-abl正是造成慢粒性白血病的原因。

一直到这个时候,格列卫的研发才站在了起跑线上:

确定了致癌的罪魁凶手,就不必再像以前那样实施地毯式轰炸、无差别攻击。

靶子找到了,接下来要做的,就是看有没有人能发明子弹,去击中这个靶子。

之后,格列卫的立项、研发、临床、审批,过程同样跌宕起伏,非常传奇,非常精彩,不过那又是另外一个故事了。

4、

从1959年费城染色体发现,到最终确定bcr-abl是元凶,用了差不多三十年的时间。

而那之后的药物研发,以2001年FDA批准格列卫为界,又是20年。

这是一个全球多国科学家竞争、合作,站在彼此肩膀上,争先恐后寻求下一个突破的过程。

回首这个过程,就像很多画家前赴后继地在一块巨大的画布上作画。

起初,并没有人想象过这幅画会是什么样,画家们甚至都不知道彼此的存在。

仅仅凭着好奇,或是一点点模糊的希望,他们最终揭开了慢粒性白血病的病因,完成了一幅惊世杰作。

上世纪70年代,美国人对癌症宣战,带着那个年代特有的乐观和意气风发,决心根除这种很多年来一直是第二大死因的绝症。

1971年1月,尼克松在发表国情咨文时表示:我将寻求额外的1亿美元拨款,用于找到根除癌症的办法;未来不管还要多花多少钱,我都会竭力争取。

他说:

“我们曾经齐心协力让原子裂变,也曾经齐心协力把人送上月球。现在,我们要用同样的齐心协力去攻克这种可怕的疾病。让我们举国同心实现这个目标。”

那年年底,尼克松签署了“癌症法案”(National Cancer Act)。

将近50年过去了,虽然已经取得了很大的进步,但人类距离战胜癌症的目标,还很远。

人类最终能彻底战胜癌症吗?哪怕是对今天刚出生的婴儿来说,他们的有生之年可能也看不到这一幕发生。

目标在千万里之外,但格列卫,一定是驶向星辰大海征程的第一步。