从根本上来说,所有的人都是孤独的,孤独超越空间也超越时间,超过国界也超越种族,是人类共同的情感。

不管是城市还是乡村,不管是大城市还是小城市。不管是百年前凋敝的乱世,还是今天看起来高唱时代凯歌的盛世。不管是在山顶洞里用岩石刻下壁画的原始人,还是一睁开眼就拿起手机的现代人。

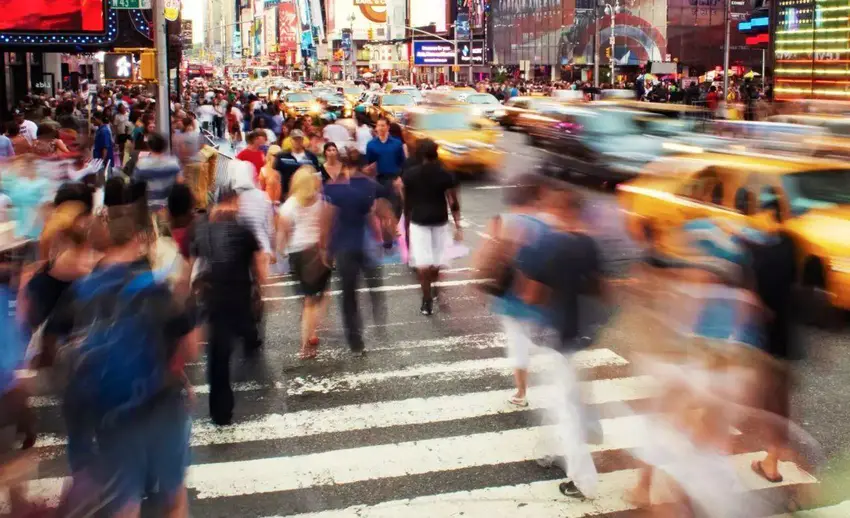

但是所有的事情一放在纽约,就似乎有了不一样的感觉。就连孤独也是这样。

纽约太多处于漂泊状态的人了。大家全都是远道而来,又个个心怀远方,他们太过习惯漂泊动荡的生活,无法再定下心来安居一隅。

纽约的孤独是透明的。

纽约正在搞一个好玩的事,市政府的娱乐行业办公室选出了五部以纽约为背景的影片,现在正邀请公众投票。得票最高的一部将在许多露天和室内场地免费放映,让全城的人都能同时从同一部电影里感受纽约。

纽约可能是被拍进最多电影的城市。在电影里,它曾经无数次被歌颂被爱慕,也曾经无数次被诅咒被摧毁。

很多电影表现的是纽约的多元、包容、活力、四处疯长的机会、永不停歇的脚步和流转在璀璨华灯中让人痴迷的笙歌魅影。这是大部分人眼中所见、心中所念的纽约,就像《纽约纽约》捧红的那首经典同名主题曲中所唱的:“如果我能在纽约成功,我就在哪都能成功。”

但在我心里最能代表纽约的那部电影并不在其中,这是一部独立制作片,叫《短巴士》(Shortbus)。

跟那些名气震天的经典影片相比,这部片子的知名度要小很多,很多电影迷也未必听说过。而且影片从头到尾充斥着儿童不宜的镜头,就这点来说,它的另一个中文译名《性爱巴士》显得更加直截了当。

《短巴士》海报

这并不是说我觉得纽约是个纵情声色的城市——在这方面它远比不上加州,而是我觉得这部片想说的其实无关风月。

电影里,他们都是生活在这所城市的陌生人,在一个叫“短巴士”的性爱俱乐部里相遇,在这里人们很快就成为朋友,然后不分性别、不分年龄、不设任何界线地在彼此的身体上寻找慰藉:

俱乐部主持人、一个异装癖艺术家说“短巴士是为有才气又痛苦的人举行的沙龙”;

一个抑郁自杀被救起的男同志谈起男友对他的深情时说,“我知道(他爱我),我一直都知道,但那种爱只能触及我的皮肤,从未深入肌理”;

一个从外型和声音上都分不出男女的小配角谈起性高潮的体验时也秒杀弗洛伊德,“只有在那样的时刻,我才觉得自己不是形单影只”。

这部片讲的不是性爱,是孤独。不管你承不承认,纽约再光彩夺目绚丽斑斓,孤独始终是它的底色。

有种说法是,上帝创造人是因为孤独,如果真是这样,上帝按自己的样子造人,就难怪孤独成了人类与生俱来的宿命。

可孤独虽是普遍的感受,它的样子却像人一样各具形态。

坐在家门口的台阶上等候晚归父母的孩子,在路上看到归巢的鸟群呼啦啦的翅膀遮住落日最后一缕光的远行客,凝视身旁熟睡的脸却发现认不出他是谁的女子,曲终人散时面对空空剧场潸然泪下的歌者,都被安排在各不相同的布景里,咀嚼着只属于自己的那份。

城市也是一样,小镇上的孤独是在太多牵绊和关注中试图突围却看不到出口的挣扎,是黑色的;大城市里的孤独是孑然一身、想要在万家灯火里拥有一扇属于自己的窗的期待,是耦合色的。

那纽约呢?纽约的孤独是透明。

这是一个飞转的城市,这倒不见得是说它的节奏就真的快到让人喘不过气,在中国有的是比纽约节奏更快的城市。但这是我所见过的最不安分的城市,这里的人全都远道而来,又个个心怀远方,他们太过习惯漂泊动荡的生活,无法再定下心来安居一隅。

风动幡动心也动,纽约就好像一个开到最高速的电扇,飞转的扇叶看上去好像融化在空气里,让你甚至能穿透它的屏障,看清它背后的一切。

因为这种透明,它好像根本就不存在,你可以在上面随意添加你想要的颜色,假装你过得五彩缤纷。但是如果你不小心把手伸到了扇叶里,你马上就感受到它不仅存在,而且锋利。它给你的疼痛撕心裂肺,伤痕触目惊心。

《短巴士》中James说,“回头去看12岁时候追寻的那些东西,我现在依然没有找到。”

《纽约时报》深谙这座城市的隐秘脉搏,时不时就会找机会掀开它的面具,给你看看它卸妆后的倦怠和不堪。

前几年,有个叫乔治·贝尔的72岁老人死在自己的公寓里,好几天才被发现。记者跟着政府的公共行政官,从杂乱的房间里细微的线索里寻找他在这个世界上留下的轨迹,然后用了两个整版去还原他的人生。

这是个平淡无奇的故事,他曾经是个搬运工,曾经爱过一个女人,快结婚的时候分了手,之后终生未娶。他的亲人大都已经离世,有一些酒肉朋友早就断了往来。

一位好几年没见的朋友回忆说自己最后一次登门去看乔治,对方只把门打开一条缝,就把他轰走了。

政府为他举行了一场孤零零的葬礼,拍卖了他的遗物,分给他三十多年前列在遗嘱里的四个人,他们中有些已经不在人世,有些早就想不起他是谁。

“谁也不知道——也不需要知道——他为什么选择了这些人。他们只需要知道,他已安息,一个人的心脏在皇后区停止了跳动。然而他和其他人一样,是一个曾在这个地球上有过一段生命的人。”这篇文章说。

类似的故事在纽约不停地上演。

就在最近,一个出租车司机把车停在路边休息时突发心脏病死在了车里,那是人来人往的繁华地段,但直到家人两天后通过车上的GPS定位找到他之前,没有人发现这个把头靠在驾驶座上闭着眼睛的人已经去了另一个世界。

还有一个老妇人亲人都已亡故,只剩一个远在外国很少来往的妹妹。她临终前把30多万美元的遗产留给了自己的两只猫。

别问我为什么有些人会离群索居,然后孤零零地死去,他们一定有充分的理由,但外人永远都看不透。就好像我也没法解释,为什么在这个人潮汹涌的城市里,那些渴望陪伴的人们也常常无法进入彼此的世界。

好多年前,有个中年男子找到我的办公室,跟我讲了他家的遭遇:两夫妻是马来西亚移民,都在指甲店里打工,妻子刚刚在店门口的马路上遭遇车祸,住进了医院,家里一贫如洗付不起医疗费。

我把他的故事发表在报纸上,为他筹到了几万块捐款。他感激涕零,甚至还说想要一张我的照片回家焚香供奉。他妻子出院后,我去他家租住的小公寓里看她,她特别高兴。她说自己双腿已经瘫痪每天只能在这间黑漆漆的公寓里卧床,能有个人说说话比什么都开心。

又过了大半年,他家读高中的儿子打电话给我,说他爸把剩余的捐款拿去喝酒,喝醉了就打他妈,这孩子跟我说:“我在这个家里呆够了,多亏我就要上大学离开家了。”

再过了几个月,我打电话到他家,想问问作为朋友还有什么可以帮到他们的,电话已经变成了空号,那一串面无表情的密集的忙音,是我听到的关于他家最后的消息。

还有一个女人,是我在旅行中遇到的。16岁时父母双亡,没有兄弟姐妹,只有几个远房亲戚住在阿拉斯加。从那时起她就学着自己照顾自己,辍学、打工、为省房租在朋友家的沙发上凑合过夜。

三十好几时,她用打工攒的钱读了大学,进了大公司,后来开了自己的咨询公司做到退休。她有过无数男友,但一生未婚。

她说有一年感恩节她一个人去了西班牙,叫了辆出租车开到山顶,在那里吻了司机,然后抱着这个不知所措的陌生男人嚎啕大哭。第二天飞回纽约,穿戴整齐直接去公司上班,向所有人微笑,就好像前一天晚上的一切都没发生过。

有一次我在地铁里偶遇在纽约读研究生时的同班同学,十几年没见,她样子几乎没变。嘘寒问暖话过三巡之后,她告诉我她成了单亲妈妈。不是因为孩子的爸离她而去,而是她主动找自己的gay蜜生了个小孩,对方除了捐精没有任何义务,孩子由她自己抚养。

“因为我太孤独了,”她说。

这时候车到站了,她匆匆下车,我没来得及问她为什么像她这样土生土长的纽约白人也会如此孤独,但我想身边有多少亲人或朋友大概跟孤独本身根本就没关系。

那天我们互换了名片,但之后并没有联络,可能人们实在太忙,没人有余力去重拾一段需要劳神维系的故交旧情,也可能纽约实在太大,城南和城北好像隔着天涯。

其实从某种意义上说,纽约本身不就是一个“短巴士”吗?

每个人都怀揣着别人所不能了解的道理,坚持着自己的轨迹和方向。他们的轨迹只是偶尔在这里短暂地重合,他们在这里无缘无故地相遇,没心没肺地相爱,轻而易举地分开。

而他们的孤独呢,就像冬天的午夜里无端升起的一朵烟花,在没人看见的时候倏然开落,美丽、骄傲,一闪而过,不留下只言片语。