2018年9月4号,美国发售了一本回忆录,书名叫《我,轻如鸿毛》(Small Fry),刚一上市就成了最受美国人关注的一本书。

因为它的作者,是乔布斯的私生女,丽萨·布伦南-乔布斯(Lisa Brennan-Jobs)。在乔布斯去世7年以后,丽萨出版了这本关于父亲的回忆录。

多年以后,面对我瘦骨嶙峋、病入膏肓的父亲——史蒂夫·乔布斯,我会回想起他跟我一起,坐在伦敦公园长椅上的那个下午。

那一天,公园里的人很少。

他说:“丽萨,你知道吗,你跟我住在一起的那些年,是我生命里最美好的时光。”

听到这句话的时候,我呆住了,我不知道该说些什么。因为于我而言,和他住在一起,是我一生中最黯淡无光的艰难岁月。我本以为,那也是他生命中最不堪的一段过往。

但就在丽萨写作这本书的时候,她才发现苹果公司的官网,乔布斯本人的页面上,写他只有3个孩子,都是他和妻子劳伦生的,里面没有她这个大女儿。因为丽萨的母亲,跟乔布斯都没有结过婚。

现在的丽萨

1978年,丽萨出生。那一年,乔布斯23岁。

1980年,苹果上市,乔布斯25岁,丽萨2岁。

7岁那年,丽萨和妈妈已经搬了13次家。

14岁,丽萨开始跟乔布斯一起住。

18岁,丽萨被哈佛大学录取。

毕业以后,丽萨先后在伦敦和纽约工作、生活,她是一名记者、专栏作家,父女关系时好时坏。

2011年,乔布斯因癌症去世,享年 56 岁。那一年丽萨33岁。

在乔布斯生命最后的时刻,他向丽萨毫无保留地袒露了他的内心。

2018年,丽萨40岁,她花了7年时间,完成了这本关于父亲的回忆录。

我们知道,写乔布斯的书有很多,但是绝大多数作品,都来自“局外人”:

最有名的《史蒂夫·乔布斯传》,作者沃尔特·艾萨克森是一个传记作家,他感兴趣的,是那些具有超级创造力的跨界天才,比如乔布斯、达·芬奇、爱因斯坦……

而另一本畅销书《成为乔布斯》的作者,是《华尔街日报》的媒体人出身。

人们在这些书里,看到的是苹果公司跌宕起伏的创业史,是一个产品之神的万丈光芒。

而亲情故事,好像只是一个“天才”的花边生活,是主菜之外的点缀。

可丽萨不这么认为。乔布斯不是一个神,他是一个失败的父亲,一个给了她生命、却又辜负了她一生的男人。

在丽萨这里,父女之情,父女无情,是她关心的全部。

没有这本《我,轻如鸿毛》,我们对乔布斯的认识,可能永远都缺了那么一块。

一个被全世界封神的男人,怎样辜负了自己的亲生女儿?

接下来,我会尝试用第一人称的视角,带你走进这对父女爱恨交织的人生。

1、“全美国28%的男人,都有可能是她的爸爸”

我的爸爸和妈妈,在他们恋爱的时候,有着“剪不断,理还乱”的关系。

因为有些人的爱情,分几天必合,合几天必分。他们俩就是这样。

那是1972年的夏天,加州的一所高中里,爸爸高三,妈妈高二。

每周三的晚上,妈妈会在学校的广场上组织大家看电影,他俩就是在那个地方认识的。

妈妈每次站在幕后,给大家换片子的时候黑灯瞎火,爸爸就会跑过来,给她点上一支蜡烛。

爸爸喜欢妈妈对艺术美的感受力,他说妈妈是世界上最有创造力的人。

而妈妈喜欢爸爸的眼神,她觉得爸爸的眼神干净,善良。

她喜欢爸爸身上那种富有教养,又时而疯狂的样子,特别迷人。

年轻时的乔布斯和丽萨的母亲克里斯安

也就是那一年的夏天,爸爸和妈妈住在了一起,在一条公路旁边的小木屋里。

那年秋天,爸爸考上了离高中1000公里之外的里德学院(Reed College),后来上了半年就退学了。

异地恋,两个人渐行渐远,就分手了。是妈妈主动先提出来的,所以爸爸很受伤。

当我出生以后,我甚至有理由怀疑,爸爸是把对妈妈的报复心投射到了我身上。

在接下来的几年里,他们俩人分分合合,我也闹不清楚,妈妈也尝试过发展新的感情。

根据《乔布斯传》的说法,他俩的关系一直断断续续地维持着,合也合不来,分也分不开。

4年以后,1976年,爸爸创办了苹果公司,还把妈妈安排到苹果去上班,在包装部工作。

可是她干得并不开心,因为她看到当了老板的爸爸,变得太喜怒无常了,她不想在爸爸手底下打工了。

她正打算换一份工作的时候,意外地发现自己怀孕了。

之所以是个“意外”,是因为他们并没有“不小心”,妈妈提前做了避孕措施,装了宫内节育器(避孕环),可是不知道怎么回事,这东西就给排出体外了,没过多久她就怀孕了,也就是后来的我。

发现的第二天,她把消息告诉了爸爸,没想到他雷霆大怒,咬紧了牙关,气得冲出了房门,砰的一声摔门而去。

还没找到新工作的妈妈,发现在苹果公司也待不下去了,怀着老板的孩子给人家打工,受不了。所以就开始了她的流浪生活——寄宿在各个朋友家里,领着社会救济。

高中毕业的她,没有一技之长,也就没有其他收入来源了。

爸爸希望她堕胎,但也没有强迫她。

妈妈想要把我生下来,为了我,她去给别人打扫卫生,后来又住在了一个可以到处移动的板房里。

直到1978年开春的时候,妈妈终于在一个朋友的农场里生下了我,接生的时候爸爸不在。

几天以后,爸爸来了。但他做的事情很可笑——在农场里,他逮着一个人就告诉人家:“这孩子不是我的”。

明眼人谁看不出来,就我这大鼻子,还有那黑黑的头发。大家都说:“她真的很像你呢!”

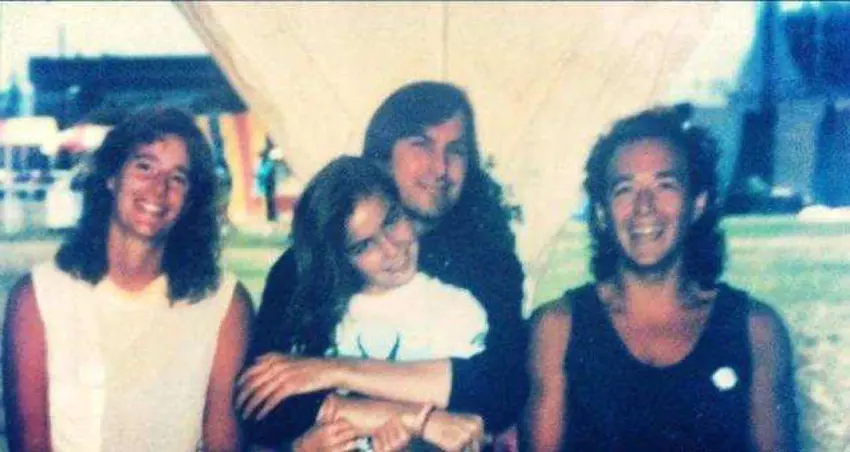

出生不久的丽萨和乔布斯

爸爸嘴上说不要不要的,身体却很老实。

妈妈后来告诉我,他们俩人当时把我轻轻地放在一块毯子上,然后坐在草地上,拿起一本给孩子起名字的大字典,开始一页一页地翻,找了很多个都不满意。

他们不想要那种英文派生词弄出来的名字,想要个“原汁原味”一点的。

翻到L的时候,突然,妈妈抬起头来问他:

“你觉得丽萨(Lisa)这个名字怎么样?”

爸爸高兴地说:“棒,就是这个了。”

然后呢?第二天,他就走了,可能是去忙工作了。

后来我问妈妈:“他都不认我这个闺女,你干嘛还让他给我起名字?”

妈妈说:“因为他就是你爸爸啊。”

一直到我两岁的时候,妈妈都是一个人养活我,给别人当小时工,到饭馆当服务员。

童年时的丽萨和母亲克里斯安

1980年,爸爸当“甩手掌柜”的好日子到头了。

地方检察官起诉了他,理由是他不给我们娘俩提供生活费。

我爸爸的反应是:坚决不承认我是他的孩子。

他向法官发誓说:他根本没法生育。

他还指认了另一个男人,说那个人才是我爸爸。

结果还好,那时候有了DNA检测,可以用科学“验亲”了。

后来结果出来:我和乔布斯是父女关系的可能性,是94.4%。

法庭认为证据有效,要求爸爸每个月得给我们母女385美元生活费,还要他把妈妈领的社会救济款都给补上,还要给我支付保险,一直交到我18岁的时候。

奇怪的是,爸爸很听话,全都照做了,而且还主动把385美元的标准,提高到每个月500美元。

法庭结案的那天是1980年12月8号。你注意一下这个时间。

我妈当时就觉得有点纳闷儿:好像官司结得也太顺利了。明明打了好几个月,怎么到结案的时候他那么着急呢?

原来就在4天以后——1980年12月12号,苹果公司公开招股上市,我爸爸的身价一下子就涨到了2亿美金以上。

乔布斯和苹果公司

转眼间,到了1983年1月,我的爸爸史蒂夫·乔布斯登上了《时代》杂志,那一年他才28岁,我才5岁。我们爷儿俩都好年轻。

乔布斯首次登上《时代》杂志

可是接受记者专访的时候,他暗示人家,说我妈妈当年跟很多个男人睡过,所以他不是我爸爸。他说根据基因检测的结果,全美国28%的男人都有可能是我爸爸。

我妈妈看了报道以后,表现得很平静。

过了几天,她给爸爸寄了一张照片。

照片上的我光溜溜地坐在椅子上,戴着一副滑稽的大眼镜,还粘了个假的塑料鼻子,贴了一撮小胡子。

在照片的背面,妈妈写道:“我觉得这是你的孩子!”(I think it’s your kid!)

因为我这幅样子,就是对他的一种讽刺:那时候他爱留胡子,戴眼镜,当然还有一个甩不掉的大鼻子。

1982 年的乔布斯

然后,爸爸也对妈妈做出了回应:他给我们寄了一张500美元的支票。

《时代》杂志所引起的巨大风波,在我们家里好像就算结束了。

不过《乔布斯传》里面说,我妈当时可是听岔了,她以为爸爸说的是:她跟全美国28%的男人上过床。爸爸就是想泼脏水,把她说成是一个荡妇,这样他就不用对我负责任了。

老天爷呀,我怎么会有你们俩这么不靠谱的爹妈?

2、“丽萨”电脑命名之谜,我等了22年……

我和一台电脑重了名,这件事让我纠结了半辈子。

很多果粉都知道,1983年推出的“丽萨”电脑是苹果特别失败的一款产品。

乔布斯和电脑“丽萨”

但这不是我关心的,我真正惦记的是:爸爸为什么要用这个名字?是因为……我吗?

我不确定。我心里好希望答案是肯定的,但我又不敢问他。

一直到我14岁那年,有一次他开车,我坐在副驾驶上,我觉得那天他心情不错,我鼓足了勇气,却装作轻描淡写地问:

“丽萨那台电脑,是用我的名字命名的吗?”

我都不敢转过头去看他,我就死死地盯着前头。

“不是(Nope),”他说得特别干脆,“对不起,孩子。”(Sorry, kid.)

“哦,我还以为是呢。”我很庆幸他没看到我的表情。

后来还有一次,是他媳妇,也就是我的继母劳伦,当着我的面问他:

“那电脑是用丽萨的名字起的,对不?”

“不对。”

“得了吧你,快说实话。”劳伦直勾勾地盯着他的眼睛。

“真不是。”

我就像一只泄了气的皮球。我都想让她别问了,可是劳伦还是揪着不放。

“好吧,那你说是谁的名字?”

“是一个……很久以前的女朋友。”他看向远处,好像在回忆什么似的。

可问题是,我们谁都没听说过,他以前有个女朋友叫丽萨。

要么他说的是真的,要么他就是在演戏给我们看。

我肚子里翻涌起一种很奇怪的感觉,就好像吃了什么不对劲的东西。

“对不起啦,孩子。”他拍拍我的后背,走出了房门。

他到底有没有说谎?我27岁的时候才知道答案,在那之前,我想先跟你说说我童年记忆中的爸爸。

在我7岁之前,我和妈妈一共搬了13次家。我们的生活,不能算暗无天日,就是凑活着可以过吧,没什么好说的,一个普通的单亲家庭。

虽然爸爸不跟我们生活在一起,可他对我们也不是彻底地不闻不问了。

除了每个月固定的生活费,他也会给我们娘俩提供一些生活上的帮助,比方说租个房、买个床,给我们置办一辆小汽车什么的,他偶尔也会来看看我们,带我出去逛一圈。

但我总是觉得,他好像不大懂人情世故的样子。

别人心里怎么想的,他不知道,他也不关心。

丽萨和妈妈和乔布斯

有一次他带我过马路,他抓着我的小手。

他问我:“你知道为什么我们要手拉手吗?”

作为女儿,你知道我期待的答案是什么:“因为我是你爸爸呀。”这样多暖心。

可是你知道他说什么?

“因为如果我们拉着手的话,如果有一辆车朝你冲过来,我就可以一把把你扔到街对面去。”

你说的都对,可这话怎么就听着那么别扭呢?

还有一次,我跟他从外面逛回来,快到我家门口了,正好碰上三个爸爸带着三个小宝宝。

这三个爸爸好像跟我爸爸认识,四个人站在街上就海聊了起来。

聊了半天,小baby们待不住了,全都开始又哭又闹。

我爸爸就跟什么都没有发生一样,还在跟他们仨聊软件啊,硬件啊什么的。

小孩儿哭得越厉害,他嗓门就越大,语速就越快,这样就越不容易让哭闹声给盖住。

他一个大人,跟三个孩子比调门——他嗓门大得,震得我胸口都难受了。

那三个爸爸终于说不聊了不聊了,哄着孩子就赶紧走了。

乔布斯和Apple II

在我爸爸的眼里,你很容易觉得,你是不重要的。

可我不甘心,我想要我对他来说,变得重要。

所以我很在意,那台电脑用的是不是我的名字。

这说明了我在他心里的位置。

因为这个东西,是我和他产生连接的方式。(I was connected to him in this way.)

即便他疏远我、不理我,如果丽萨电脑是用我的名字命名的,那么我就是他生活的一部分。

是时候揭晓谜底了。

到我27岁那一年,他带着我继母还有他们的孩子去坐游艇,他让我也一起去。

船开到法国的时候,他说要去见一个朋友,死活不告诉我们是谁。

到了别墅才知道,是U2乐队的主唱波诺(Bono)。

他热情地招待了我们,大家在一个看海的大露台上吃午饭。

波诺跟他聊起了苹果的创业史,聊起那种心潮澎湃、改变世界的感觉。

波诺说,他刚建立乐队的时候也是一样的感觉。

然后波诺问:“所以当时丽萨那款电脑,用的是丽萨的名字吗?”

停顿。

我都准备好了,我知道他要说什么。

我爸爸犹豫了,他盯着盘子里的剩饭,盯了好一会儿。

“没错,用的是她的名字。”

我“腾”地一下就站起来了。

波诺说:“我就觉得是嘛。”

爸爸说:“嗯呢。”(Yup.)

我看着他的脸。为什么?到底什么变了?为什么你现在又承认了?这么多年你撒的那些谎,太可笑了。我觉得我的胸口涌起来一种新的力量。

“谢谢你,波诺。这是他第一次承认。”

可是为什么你不能只对着我一个人说出这句话?

真的有那么难么?……

3、你为什么要当着我做这么没羞没臊的事情?

我爸爸不仅会忽视你,他还会故意拉近别人,来让你显得多余,显得渺小。

提醒一下,下面的内容,可能不适合 18 岁以下观看。

在我初二以后,由于妈妈一个人带我不堪重负,经济上依然拮据,所以他们商量,让我搬到爸爸的别墅里,跟他和他的妻子劳伦一块儿住了几年。

劳伦是一个很好的女人,她不是家庭伦理剧里面演的那种“恶毒的后妈”,她是一个得体的女主人。

但是我这爸爸,有时候会让我觉得待在这个家里,很难受。

劳伦、丽萨和乔布斯

有一个周末的晚上,他们俩的儿子——我的小弟弟刚哄睡了,剩下我们仨人就坐到了庭院里,围着一个圆桌。劳伦把西瓜切好,端了一大盘上来。

劳伦有个习惯,她吃每一片瓜之前,都要用她的嘴唇把西瓜给“爱抚”一遍,也就是拿嘴摩挲一遍,这样吃的时候瓜的汁水就会比较多。

我爸爸坐在她旁边,看着她湿润饱满的芳唇来回摩挲,他哪儿受得了这个?一把就擒住了她的肩膀,把她拉过来,开始亲吻。

我其实真想走,但是脚底下就像灌了铅一样,抬不起来。

然后我就看着他,嘴还没撒开,一手摸向她的胸,另一只手开始摸向她的裙底。

劳伦那天穿了一条牛仔短裙。她同样没有回避我,甚至还配合他,发出傲娇的呻吟声,俩人就好像是要给观众演戏一样。

那一刻我感到特别的孤独,但是没有一个人站在那里对他们喊:停。

我站起身来,开始朝门口走去。

结果我一走,他俩就分开了。

爸爸叫住我,你猜他说了什么?

“嘿,丽萨,别走。这是我们周末的家庭时光。你要想成为这个家的一员,参与这个是很重要的。”

然后我就静静地坐了回去,当他们继续你侬我侬的时候,我空洞地望着远处,望着院子里的草,望着小路旁开满了花的海棠树。

我的余光看得到,他们身形的起起伏伏。我不知道他们还要做多久,他们什么时候能结束。

丽萨、劳伦和乔布斯

如果接下来我告诉你,这种少儿不宜的戏码,我都不是第一次见了,你信吗?

在娶到劳伦之前,在跟我妈妈分手以后,他还有过一个漂亮的女朋友,叫Tina。

有一天吃晚饭的时候,Tina从洗手间回来,爸爸凑过去,吻她,跟她耳语,爸爸就倚了过去,一边吻她,一边把手放在她的胸上,把她衬衫都给弄皱了。

当时我就震惊了。

后来我问Tina:“你们俩为什么要当着我亲热?”

Tina的答案让我很意外:“他觉得不自在的时候就会这样。”

“他在你身边的时候,他不知道怎么面对你,怎么跟你产生‘联系’ (how to relate to you)。他知道,那种成年人之间的吸引力对你不起作用,但你能识破这些,所以他就会向我扑过来,缓解他内心的不适。”

我觉得这太不可思议了,他跟人卿卿我我的时候,我就是个小透明。我不知道他这样做竟然是因为我。

Tina也知道这样不是长久之计,所以那次从夏威夷回来,每当我在爸爸身边的时候,她都故意不出现,这样她就能逼着爸爸学会跟我独处了。

后来也不知道为什么,关于“性”这个话题,反倒成了他跟我津津乐道的一个话题。

只是有时候他真的是不分场合、想聊就聊。

有一天早上我进了厨房,他在看报纸,劳伦在回邮件。

我一进屋他就放下报纸看着我:

“丽萨。”

“咋了?”

“你会自慰吗?”

……

然后我就定在那儿了。事实上我不会,我也不知道该怎么做。

然后他说:“嗯,你应该试试。”

说完他就举起报纸接着看了。

我不知道别人家的姑娘,是怎么从爸爸那儿接受“性教育”的,但这就是我接受性教育的现场——我觉得还是叫“车”祸现场更适合一些。

还有一天晚上,我正在屋里复习,给知识点做卡片。爸爸走进我的房间。

“丽萨。”

“咋了?”

“你应该抽点儿大麻。”

……

我愣住了,我刚上初中,我还得考试呢。

“你要是想抽的话,我可以陪你抽。”

“不用了,谢谢。”

“你有一天会变成嬉皮士的,相信我。”

“不,我不会的。”我知道他原来是个嬉皮士,但是我对这词儿没什么好感。

“好吧,你开心就好。”然后他吹着口哨,走出了我的房间。

4、从我这儿你什么也得!不!到!

他想到的,随时扔过来,我就得接着。

而我想要的,只要他不想给,我就永远都得不到。

那是我上小学的时候。因为妈妈考上了一个工艺美术学院,周三要去上课,所以爸爸答应周三晚上把我接过去照顾我,周四再送回来。

有一天晚上,我们开车走在夜路上,那是我第五次去他家了。

眼看就快到了,我也不知道我哪儿来的胆量,问了他一句:

“你用完了它以后,能把它送给我吗?”

“送给你什么?”

“这辆车,这辆保时捷。”

“绝对不行。”他的语气非常尖刻,我知道我说错话了。

然后我们就开到了,他把车停下来,熄了火。

我正要开门下车,他把脸转过来盯着我:

“你不会从我这儿得到任何东西。你听清楚了吗?什么都得不到,你什么都得不到!”

我不知道他怎么了。他说的是这辆车,还是别的什么东西?我不知道。

但他的语气特别伤人——我觉得胸口像是被重重地划了一刀。

一个9岁的小女孩,坐在副驾驶上,跟爸爸说:你的车以后不用了,就给我开开吧。

爸爸都要这么恶狠狠地回复女儿吗?

可能就是从那天晚上开始吧,我清楚地知道一件事:在他面前,我不配。

我此前残存的,关于爸爸爱我的那一点点幻想,都碎了。

他不仅瞧不上我的人,他也瞧不上我做的事。

初中,我搬进他家以后,我成功竞选上我们班班长。

这样我每个礼拜有一天,放学以后要开会,回家会比较晚。

我告诉爸爸我选上了班长,他明显就不高兴了。

“丽萨,你这样不行的。你没有变成这个家的一员。你根本不努力,你都不在家待着。你要想融入这个家,你要投入时间的。”

我不知道为什么,他和劳伦可以三天两头地不在家,而我就得天天在家呆着。

每天吃完晚饭,他俩就上楼去哄弟弟睡觉,我一个人傻待在一楼我的卧室里,我没觉得我对这个家有多重要。

他就像是太阳,他想让我绕着他转,但是又不要贴上去,我要保持距离,我要让他知道我在他设定好的轨道上。

1996年的乔布斯

他从来都不知道,我从小就立志要考上哈佛。

因为我不自信——我觉得只要我考上哈佛了,我就能挺起腰板做人了。

所以我一直憋着不告诉他——这是我的梦想,我不要他半道儿打击我。

直到我真的考上哈佛的那一天,我从卧室里冲出来,我梆梆梆敲着楼梯旁的玻璃窗。

爸爸和劳伦也不知道怎么回事,从楼上走下来。

我憋足了一口气:“我考上啦,我考上啦!”

劳伦说:“哇喔!”

爸爸问:“啥?上哪儿了?”

劳伦说:“铛铛!她考上哈佛啦!”

爸爸说:“哦,好的。”

然后,他就没有别的反应了。

我知道他是大学辍学的,他也瞧不上大学,他很早的时候就跟我说过:

大学只会在你创造力最旺盛的时候,教你怎么像别人一样思考。大学会谋杀创造力,会让人变成庸才。

所以,我考上哈佛,他不为我高兴,我不觉得意外。

我习惯了。

5、这别墅那么空,我能和谁相拥?

14岁那年,当我搬进来跟他一起住的时候,我没想过生活会是这样的。

他的意愿,就是这个家里的最高指示。

他吃素,所以全家人跟着他一起吃素,家里不能见肉,连我的弟弟从小的膳食里都没有肉。

很多次,当我没有顺他的心意的时候,他就要给我上纲上线。

高二的时候,正是我为了申请大学最需要努力的时候,他让我跟全家一起去夏威夷度假。

我说我不行,我要上课,课业负担太重了。

他却跟我说:“如果你去不成的话,你就别觉得自己是这个家的一员了,丽萨……”

他停顿了一下,一边摇头一边抿紧了嘴唇。

“好好好,我去。”我真怕他又开始长篇大论起来。

接下来的几天我就要硬着头皮,去跟每个老师请假,撒谎说我要去“参访”各个大学,呵呵。

乔布斯与劳伦、伊芙、埃琳和丽萨在希腊

他的事儿都是大事儿,而我的事儿都是小事儿。

我说我楼下这屋暖气坏了,晚上很冷,我想换到楼上跟他们一起住。

爸爸说:不行。

我说:那能把我这屋暖气修一下吗?

爸爸说:不行。什么时候我们重新装修了再说,而且近期我们也没这个打算。

有一天我放学回家。我桌儿上突然出现一台电脑。

爸爸走了进来:“我觉得你八成想要这个东西。”

是,自打我进了这个家,我就希望有一台属于我的NeXT电脑,但是当时他拒绝了。

我不知道他为啥现在想起来了。

但我还是说:“哇哦,谢谢。”

然后我把插销插上去,开机,没有反应。

“我应该怎么开机?”

“你这样。”然后他蹲下去摆弄着同一个插座,还是没反应。

我敲了敲键盘,点了点鼠标。没用。

他把屏幕扣过来,把线头拔了又插,电源灯亮着,可电脑就是打不开。

“额,丽萨,我也不知道怎么回事。”

第二天我放学回家,桌上这台电脑就不见了。

从那以后,我就再也没见过新的电脑。

有一天我在商店买东西的时候,不小心把自行车给弄丢了。

对于乔布斯来说,给闺女再买一辆自行车,应该连手指头都不需要动一下。

可是他说:“丽萨,我觉得你总是爱丢东西。”

我知道我错了。

他说:“我有个想法,你要是把洗碗的活儿包下来,我就给你买辆自行车。每天晚上的碗都归你洗。什么时候需要照顾你弟弟了,你必须随叫随到。”

“好。”我竟然脱口而出就答应了。我应该讨价还价的。

我想我都做牛做马了,你应该对我更好一点儿吧。

然后我就变成了洗碗妹。

然后洗碗机有一天就坏了。

我告诉了爸爸,结果跟暖气一样,他说不修,不换。

所以我就只能一直用手洗了。

到了高三那年,我真的洗碗已经洗腻味了。

我自己叫了个修理洗碗机的师傅来,花了40块钱,10分钟搞定,就是换个橡胶垫的事儿。

然后我告诉爸爸:旧的洗碗机修好了。

他皱皱眉头。

一礼拜不到,一个新的美诺牌洗碗机摆在了厨房里。

每天晚上,他们把我弟弟哄睡着了,我爸爸会下楼来工作几个小时,然后再上去睡觉。

他只要再多走几步,把头探进我的房门,就能跟我道一声晚安。

我跟妈妈住的时候,我们每天都会道晚安。

我好希望他每天能跟我道个晚安。

有一天,我壮着胆子去问他。

“一周你能抽出来几天晚上跟我道个晚安吗?我真的很孤单。”

他连想都没想:“不行,抱歉。”

几天以后,我去问劳伦,她答应了。

那天晚上,劳伦先下来了,她坐在我的床边。她说:“你爸爸马上就下来。”

“今天过得怎么样?”

“你在读什么书呢?”

过一会儿爸爸下来了,他坐在劳伦的旁边,我太高兴了。我们聊了一会儿。

“好吧,那就晚安啦,丽萨。”爸爸起身的时候着重强调了一下,好像在完成某种仪式。我们抱了抱。

那天之后,他们就再也没有下来过了。

我又跟爸爸请求了一次,他拒绝了,然后我就再也不敢提了。

我跟邻居的叔叔阿姨关系很好,我经常帮他们看孩子。

我跟他们说起家里的这些事儿,他们听了都很同情我。

邻居家阿姨说:“我真希望那间屋子里有人能替你想一想:丽萨到底需要什么?”

后来我好说歹说,终于说服了爸爸和劳伦,陪我去看看心理医生。这个医生从我9岁开始就给我做心理咨询。

我希望有心理医生在,我们能说说心里话。

医生说:“我们来聊聊丽萨吧。”

然后我说:“我觉得特别孤独,我希望你们能……我希望我们能一起解决这个问题。”

我看着他们,面无表情,没有任何反应。

我又说了一遍:“我觉得好孤独。”

他们都不说话,没有尽头的沉默。

我开始慢慢地哭了起来。

劳伦终于开口了,她说:“我们就是很冷漠的人。”

我看向爸爸,他没有说话。

他是一个冷漠的人吗?我不愿意相信这一点,可我怎么说服我自己?

1994年,乔布斯在为丽萨吹口琴

6、我是乔布斯的女儿,我在哈佛跪着向人乞讨

有人可能会觉得,在哈佛读书的那些年,应该是我生命中充满了阳光的日子。

不,我差一点就上不起学了。因为爸爸不给我付学费。

开学第一周,老师就告诉我:你学费还没交。后来是我联系苹果的会计想尽了办法才帮我补上。

大学最后一年的学费,是邻居两口子帮我交的。他们同情我,不是在嘴上,而是真的心疼我。

我有时候会偷偷地希望,他们要是我的爸爸妈妈该有多好。

我上哈佛的第一年,爸爸只来看过我一回,他见到我就说:“你该减肥了。”

他见到我的室友在吃爆米花,他说:“你是在吃屎吗?”

我整个4年没有生活费,我在大学期间同时打着两份工,有时还要靠邻居救济。

哈佛大学校方拒绝帮助我,因为我不符合贫困生的标准。

不仅如此,爸爸还把原来每个月给我妈妈的赡养费给停了,理由是我已经18岁了。妈妈差一点要把房卖了,供我念完大学。

青年时的丽萨

我觉得爸爸跟我的关系,之所以闹得这么僵,大概是因为我大一那年,我回妈妈家吃饭,我已经很久没好好吃上一顿饭了,结果爸爸一个电话打来,要我跟他们晚上去看太阳马戏团的演出。

我上大学以后,回到他家,他就对我爱答不理的。我不在的时候又突然要抓我去看戏。

我当时正处在一种厌食又抑郁的状态,我也没办法取悦他,我决定晚上不去了。

然后他又拿出那一套——说我要不去看戏,我就不是家里的一份子,我就是自私的人,我就得搬出去。

我心力交瘁地回了一声“好”。

然后我告诉了邻居家两口子,他们说:“那你就搬出去。跟我们一起住。”

他们真的帮我把东西都搬走了,我给爸爸留了个字条。

我告诉他:我没去看戏,所以我按你说的搬出去了,我去邻居家住了,我写下了他们的电话号码。

最后我写上了三个字:“我爱你。”

然后爸爸就再也没有理我,连他的钱都懒得理我。

我主动给他打电话他都不接。

后来医生建议我服用抗抑郁的药物,我一直都坚持没有吃。

我在哈佛这几年就是这么过来的。

我在校园里看着铺天盖地的新款iMac广告,我知道那是我了不起的爸爸。

可他在我心里好远,好远。

乔布斯在家中疯狂准备Macworld大会

7、你对我的好,我记了一辈子

我一遍又一遍地告诉自己:爸爸是爱我的。

每当我心里动摇的时候,我就努力去回忆起,我跟他最美好的那些时刻。

相信你爱我,是我这一生做过的最辛苦的事。

我记得我很小的时候,他带着我出去滑旱冰。我们滑着滑着往家走,他突然说:“你快来闻闻这些玫瑰花。”

说着他就把鼻子凑了过去。

我发现不光是路边有,人家的篱笆里还有好多玫瑰。

我们两个坏蛋就穿着旱冰鞋,手拉着手越过了篱笆,跑到人家草坪上面去闻玫瑰花了。

还有一次,我们去海滩上度假。我想去沙滩上玩儿,他却拉住了我,要我坐在他怀里。

他说:“你看咱们俩的眉毛,都往中间凑。你再看咱俩的鼻子,多像。”

他用食指抚摸着我的鼻梁。

我说:“不嘛,我的鼻子小,我的鼻尖儿跟你的也不一样嘛。”

他说:“等等看,它会变成我这样的。”

“还有啊,你知道我脚丫子很瘦吗?我觉得你也是。你再看你的手指头,跟我的一模一样。”我们伸出手去比了比。

“你知道吗,你就是我的孩子。”

那个瞬间,他抱着我,他全神贯注地看着我,我知道这就是我这辈子最想记住的时刻,我希望它能再久一点,再久一点。

他说:“我们就在这儿静静地坐一会儿吧。丽萨,你要记住这一刻。”

万圣节时的丽萨和乔布斯

后来,当我搬到他家,跟他一起住的时候,我有个毛病,就是手抖。

我拿杯子的时候,手抖得厉害,几乎每天吃晚饭,我都要打碎一个玻璃杯。

我都这么大了,还干这么蠢的事情,我特别害怕他们嫌弃我,不要我了。

那段时间,我极度地想要讨好他们,他们说什么我都答应,我都说特别好。

我甚至去讨好劳伦,去花园里摘花,她下班回来的时候,为了迎接她,我把花瓣往她身上撒。

然后有一天晚上我又打碎了一个玻璃杯,我再也撑不住了,我从餐厅跑到了卧室,我躲在了衣柜里。

爸爸进来了,开了灯。他蹲下来,看着我。

“嘿,丽萨,你知道吗,这些年我没有在你身边,我对不起你。你小时候我应该多陪陪你的。”

我说:“没关系。”

他说:“我会永远爱你的。”

那是记忆里唯一一次,我犯了错,他主动来安慰我。

8、你们都不知道,他临死前说了什么……

我愿意记住他对我的好,就像我跟他告别的时候,他瘦骨嶙峋,却又发自肺腑的忏悔。

很多人都知道,我爸爸是得癌症去世的。

在我大学毕业以后的十几年里,我先在英国工作生活了几年,后来我又回到了美国,但我跟他还是聚少离多。

现在回想起来,我当时并没有想到,那竟是我们的最后一面。从那以后,我们天人永隔。

生病期间瘦骨嶙峋的乔布斯

那天,我走进他的卧室。他坐在床上,靠着好几个枕头。他的腿瘦得像柴火棍一样。

他冲着我笑:“你回来了,真好。”

“这是你最后一次见我了,老天爷要让我去了。”

他说着说着留下了眼泪。

“只是你小的时候,我没有花多少时间陪你,我真想再多一些时间。”

我说:“没关系。”

“不,有关系。我没有好好陪你长大。现在说这个已经太晚了。”

他看着我的眼睛,老泪横流。

“我欠你的,是我欠你的,都是我欠你的。”

“I owe you one. I owe you one. I owe you one.”

我想,可能他真正亏欠我的,是他对我的爱,比他对别人的爱要少吧。

“爸爸想说:都不怪你,这一切都不怪你。如果当年我知道怎么做一个好爸爸,我就不会这么做了。不是你不好,是我不好,对不起,丽萨。”

他双手掩面,泣不成声。

就在那天之前,我时不时地就去我们原来一起住过的别墅偷东西。

我不知道我为什么要这么做。各种各样的生活用品,我都偷了回来。

可是那天之后,我再也不想去偷东西了。我心里空着的那一部分,好像被什么东西给填满了。

故事到了这儿,你可能会觉得,如果你在看一部电影,它应该已经有了圆满的结局。

一个浪子回头的父亲,一个终于原谅了他的女儿。

可现实就是,生活远比电影要精彩得多。

在爸爸去世以后,有一天我的小妹——爸爸和劳伦的女儿伊芙,在家办生日派对。她请了好多朋友来到了花园里。

在聚会上,我身边一个小姑娘问我:“你是谁呀?”

“我是小寿星的姐姐。我比她大很多,因为我们不是同一个妈妈生的。”

“哦,很高兴认识你。”

结果我妹妹插话进来:“她是爸爸犯下的一个错误。”

我蹲下来,抓着她的肩膀,努力想让我自己平静下来。

“你不应该这么说的。”

然后我就离开了花园,走进了厨房。我看到一个蜂蜜罐,上面贴着一张便签,画着 5 只小蜜蜂。

它们的名字叫:史蒂夫、劳伦、里德、埃琳、伊芙。那是我三个弟弟妹妹的名字——当然,这里头没有我。

便签的抬头上写着:这是“乔布斯的家庭农场”(Jobs Family Farm)。

我想,这才是生活吧。电影的结局都不会这么拍的。你说对么?

乔布斯、劳伦和他们的三个孩子

#

到这儿,乔布斯大女儿的回忆录《我,轻如鸿毛》,关于乔布斯父女的故事就讲完了。

接下来我想跟你聊聊我对这个故事的理解。

我们愿意相信,丽萨怀着一颗真挚的心,写下了这部回忆录。

但有些几十年前的对话,丽萨竟然一字一句地写了下来,谁也不能保证,她的记忆100%不会出错。

看过本书以后,乔布斯的妻子劳伦,和乔布斯的姐姐莫娜甚至发表声明说:

丽萨和我们对那些事情的记忆大为不同。她所描绘的史蒂夫,跟我们熟悉的那个人并不完全一致。

而且有些不光彩的事情,丽萨也没有说。

比方说,她的妈妈布伦南,2005年曾经写了一封信给乔布斯,要求乔布斯给他3000万,是她替乔布斯养育女儿的赔偿金。

布伦南甚至说:你乔布斯可以用钱来和解。

不过乔布斯的回应是:“我不会屈服于勒索的,你的要求我一个也不会答应。”

这些丽萨很可能都知道,她只是没有提。

再比方说,乔布斯最后给丽萨留下了数百万美元的遗产,和其他几个孩子得到的遗产几乎一样多。

钱当然不能说明一切,但这至少说明,乔布斯承认了这个女儿,无论是出于愧疚,还是出于爱。

而关于这件事,丽萨同样没有提。

现在的丽萨

或许,这些私密的前尘往事都不那么重要了。

我们真正关心的是,乔布斯为什么要这么对待丽萨?

他为什么会做出种种奇怪的、不合常理的举动?

我查阅了很多种解释:

有人说,这跟他童年被父母遗弃、又被人收养的经历有关——所以他也要遗弃“别人”;

有人说,他是一个完美主义者,他想成为尼采笔下的那种“超人”,而超人是近神的,是不能犯错的——

丽萨作为他的私生女,就是他人生抹不掉的“污点”,这和他人生的巨大辉煌是不相称的——所以他极力掩盖,甚至想逃避这段关系;

还有人说,乔布斯有可能是一个“阿斯伯格综合征”患者,历史上很多伟大的天才——比如牛顿、爱因斯坦,都有可能患有这种疾病,导致他们兴趣狭窄,不善与人沟通,却在某一方面发展出惊人的天赋。

但是还有一种说法,我想分享给你:

乔布斯是一个具有“自恋型人格障碍”的人。

这种说法,来自他的前女友Tina,乔布斯后来回忆说:“她是我真正爱过的第一个女人。”

Tina和乔布斯分手以后,建立了一个心理健康网站,她碰巧读到了一本关于“自恋型人格障碍”的精神病学手册,发现乔布斯完全符合其中的描述。

一个患有自恋型人格障碍的人——

喜欢指使他人

过分自高自大

对无限的成功、权力有着非份的幻想

希望持续受人关注

坚信他关注的问题是世上独有的

认为自己应该享有特权

缺乏同理心,不会理解他人的感受、愿望和需要

和他保持亲密关系(家人、恋人)会非常困难

面对《乔布斯传》作者的采访,Tina说:“他简直太符合了,这种人格障碍让我认识到,期待乔布斯变得更友善,或者劝他别那么以自我为中心,就像期待一个盲人可以看见世界一样。”

Tina还说:“这也解释了当时他对女儿丽萨的一些做法。我想问题就出在怜悯心上——他缺少怜悯他人的能力。”

而在我看来,乔布斯最大的问题,是他不理解自己的感情,他锁住了他的感情。他和真实的感情之间,很多时候都隔了一堵墙。

就像丽萨的妈妈在丽萨很小的时候,就跟她说了一句话——事实证明,这句话洞穿了乔布斯一生的感情真相:

“他爱你,他只是不知道他爱你。”

He loves you. He just doesn’t know he loves you.

这也就是为什么去做心理咨询的时候,劳伦说他们都是冷漠的人,而丽萨不能接受这个事实。

因为乔布斯的爱是封闭的容器,它需要裂痕——透过那些裂痕,光才能照到丽萨的身上——

那是他们手拉着手去看玫瑰的时候,那是他们坐在海滩上相互依偎的时候,那是丽萨打碎了杯子,而他可以摸摸头说“我爱你”的时候。

在乔布斯去世以前,艾萨克森曾经问他:“为什么要我给你写传记?”

乔布斯说:“我想让孩子们了解我。我没有经常陪在他们身边,我希望他们知道这是为什么,我希望他们能理解我做的事情。”

在乔布斯去世以前,有一天他正在看美剧,他问丽萨:你会写到我吗?

丽萨说:不会的。

乔布斯说:那就好。

丽萨没有信守诺言。

见到乔布斯的最后一面,丽萨说:

“如果能重来一次的话,我们可以做好朋友吧。”

如果上天再给乔布斯一次机会,或许他能成为一个更好的爸爸。

可是,谁又知道呢?